„Ugali muss man mit den Händen essen“

Für die meisten Kenianer ist Ugali Alltag. Für einige ist es sogar ein Politikum oder das Ende der Welt. Food-Ethnologe Sebastian Schellhaas hat mir erzählt, was die Nomaden in Kenia früher gegessen haben, wie man heute im Land isst und warum Ugali beim Servieren auf keinen Fall brechen darf.

Sie haben lange Zeit in Kenia verbracht. Wie kam es, dass dieses Land zu einem ihrer Schwerpunkte wurde?

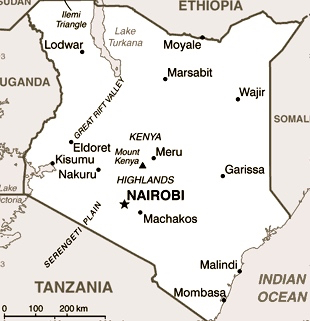

Wenn man Feldforschung machen will, braucht man immer einen Zugang in die Region. Und der hat sich bei mir über den Kisuaheli-Lehrer eines Studienkollegen ergeben. Sein Lehrer kommt aus der Gegend um Kisumu und gehört zu den Luo. Über ihn fanden wir den direkten Einstieg in ein Familiengehöft und konnten dort absteigen. Neben der Forschungsfaszination, braucht man nämlich immer eine Möglichkeit Fuß zu fassen.

Wer sind die Luo?

Die Luo sind eine Bevölkerungsgruppe, die im Westen des Landes, in Richtung der Grenze zu Uganda am Viktoria-See leben. Das waren Pastoralnomaden, die aus dem Südsudan über den Nil bis nach Kenia eingewandert sind und sich dort in den letzten 450 bis 500 Jahren in mehreren Zügen angesiedelt haben.

Und wie haben die sich damals ernährt?

Die Pastoralnomaden hatten Rinder dabei und haben sich vor allem von tierischen Eiweiß ernährt, also von weißer Nahrung, Milch und Fett, und von roter Nahrung, Blut und Fleisch. Als sie dann an den Viktoria-See gekommen sind, eine Region, in der Tse-Tse-Fliegen schon immer ein großes Problem waren, sind denen die ganzen Rinder förmlich verreckt. Das war unter anderem ein Grund, dass sie sesshaft wurden und letztlich auf eine agrarwirtschaftliche Ernährungsweise umgestiegen sind.

Inzwischen gibt es in Kenia ja kaum mehr Nomaden. Was zeichnet die kenianische Küche heute aus?

An der Küste gibt es einen sehr starken indischen und arabischen Einfluss in der Küche. Die Küche dort ist relativ gewürzstark. Bei den Pastoralnomaden, die das Landesinnere geprägt haben, sieht es ganz anders aus. In Westkenia, dort wo die Luo leben, waren die Verarbeitungstechniken die einzigen Gewürze. Salz und Pfeffer spielten keine Rolle. Die Gastfamilie, bei der ich gewohnt habe, hat zum Beispiel eine Peperoni-Sorte angebaut. Aber nicht etwa, um sie zu essen. Sie haben sie an Firmen verkauft, die Tränengas herstellen. Sie wussten zwar, dass man das essen kann, würden das aber nie im Leben tun.

Gibt es bestimmte Rituale beim Essen?

Mittlerweile gibt es individualisierte Teller. Das heißt, jeder hat seinen eigenen vor sich, auch auf dem Land. Man isst mit den Händen und wäscht sie sich vor und nach jedem Essen. Da geht immer jemand rum und kippt einem Wasser über die Hand oder man geht selber zu einem Wasserhahn, den es in jedem öffentlichen Gastraum gibt. Mit den Händen essen darf man sich aber nicht so vorstellen, wie wenn mein Sohn in eine Schüssel greift und sich von Kopf bis Fuß einsaut. Das ist schon ein großer Unterschied. Klar, wenn man als Europäer das erste Mal mit Händen isst, saut man sich meistens total ein. Ist man dann aber eine Weile dort, merkt man, dass man es auch so wie die Leute vor Ort machen kann. Ohne, dass irgendwas an den Fingern bleibt.

Und gegessen wird im Kreise der Familie?

Ja, aber Frauen und Männer essen in der Regel nicht zusammen. Die Frauen kochen, teilen das Essen erst aus und wenn die Männer fertig gegessen haben, dann essen sie. So ist zumindest die idealtypische Vorstellung. In Wirklichkeit ist das allerdings oft nicht so streng.

Welches Gericht ist für Kenia am typischsten?

In ganz Kenia gibt es Ugali. Es ist wie eine Polenta und wird aus einer Getreidemischung hergestellt, die heute vor allem aus Mais besteht. Dafür wird aber nur der Stärkekern aus dem Maiskorn verwendet, die Schalen und Keimlinge fallen raus. Und aus dem Stärkekern macht man dann ein Mehl, das einfach im Wasser gekocht wird. Das wird dann ein fester Brei.

Isst man den Brei auch mit den Händen?

Ja. Man formt daraus eine kleine Kugel, drückt mit dem Daumen eine kleine Kuhle rein und nimmt dann damit ein bisschen von der Fleisch- oder der Gemüsesauce ab, die es als Beilage, also so genanntes „Dek“ immer dazu gibt.

Darf man auch eine Gabel oder einem Löffel benutzen? Das wäre bei einem Brei doch einfacher.

Auf keinen Fall! Das ist wie bei meiner Oma, die sagt, dass man Klöße nicht mit dem Messer schneiden darf, sondern reißen muss. Genauso wenig darf man Ugali mit Besteck essen. Das muss man mit den Händen essen. Genau genommen, habe ich nur ein einziges Mahl gesehen, wie ein Kenianer Ugali mit Besteck aß. Und das war ein Geschäftsreisender in einem Restaurant am Flughafen in Nairobi.

Zu welchen Gelegenheiten gibt es das Gericht?

Ugali isst man jeden Tag und zu fast jeder Mahlzeit. Die Luo, bei denen ich war, nennen das Gericht Kuon und es gibt bei Ihnen den Spruch: „Without Kuon it is no food“ – also ohne Ugali ist es kein Essen.

Und es gibt gar keine Alternative?

Nicht wirklich. Chapati (Teigfladen) mit Hühnchen zum Beispiel ist zwar schon essbar, aber das könnte man nicht sieben Tage die Woche essen. Das schmeckt schon auch mal und das kann man Gästen bei Festen und bei Beerdigungen servieren, aber für die tägliche Ernährung ist es nichts.

Ugali scheint vor allem im Alltag eine große Rolle zu spielen.

Das tut es und man merkt das auch an der Kultur und der Sprache. Es gibt zum Beispiel ein Redewendung für Kinder, dass sie erst alt genug sind, wenn sie mehr Ugali im Mund als in der Nase haben. Und wenn das Ugali, das man als Kugel serviert, auseinander bricht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass einer in der Essensrunde in der nächsten Zeit stirbt oder zumindest ein Unglück erleiden wird.

Das Gericht hat also einen direkten Bezug zur Kultur?

Ja, aber nicht nur im positiven Sinne. Für manche ist Ugali die Zerstörung ihrer Welt. Die Samburu zum Beispiel, die im Norden des Landes leben, haben sehr lange an ihrer pastoralnomadischen Ernährungsweise festgehalten. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sie angefangen anders zu essen. Es gibt ein wunderbares Zitat, das der Ethnologe Jon Holtzman von einem älteren Samburu dokumentiert hat. Der sagte ihm: „The world is dead and cooking has killed it!“

Was wollte der Samburu denn damit sagen?

Die Umstellung von Milch, Fett, Blut und Fleisch, zu einer Ernährungsweise, die aus einem Brei besteht, den man mit irgendwelchen Beilagen auch noch kochen muss, hat die Gesellschaft radikal verändert. Milch und Fett haben die Pastoralnomaden in der Regel nicht gekocht. Das hat man einfach gegessen, gären oder säuern lassen. Fleisch wurde entweder gegrillt oder getrocknet. Die materielle Kultur, die dahinter steht ist natürlich eine ganz andere, als wenn ich Wasser in einem Blechtopf erwärme und gemahlenes Mehl rein schmeiße von Getreide, das ich nicht mal selber anbaue, sondern kaufen muss.

Gibt es ein Beispiel, wie sich die materielle Kultur durch die andere Ernährung verändert hat?

Man sieht das gut anhand der Geschlechterrollen. Früher gehörten die Lebensmittel dem Mann, weil ihm die Rinder gehörten. Heute in der monetären Gesellschaft kauft man Lebensmittel aber mit Geld und dementsprechend auch nicht mehr mit der Geschlechterzugehörigkeit. Frauen können heute Produkte anbauen und verkaufen. Und wenn Frauen plötzlich Geld haben und damit auch die Ernährungsweise stark beeinflussen, ist die Welt von diesem Samburu eben nicht mehr die, die sie mal war. Ugali spielte aber nicht nur eine gesellschaftliche Rolle in Kenia, sondern vor gar nicht langer Zeit sogar eine politische.

Was meinen Sie damit?

2007 kam es nach den Wahlen zu politischen Unruhen im Land, den „Post Election Violences“. Damals standen sich zwei der größten Volksgruppen gegenüber. Die Kikuyu und die Luo. Es ging darum, dass Raila Odinga, ein Luo, die Wahl verloren hatte und der damals amtierende Präsident Mwai Kibaki, ein Kikuyu, im Amt blieb. Daraufhin sind extreme ethnische Unruhen ausgebrochen. Viele Menschen wurden auf brutalste Art und Weise getötet, viele vertrieben. Kenia stand damals an der Grenze zu einem langjährigen Bürgerkrieg. Und genau in dem Moment sind plötzlich solche ikonischen Gerichte auf den Plan getreten.

Welche Rolle hat das Essen damals gespielt?

Die Luo essen Kuon und Dek und die Kikuyu essen Githeri, das sind Kartoffel mit einer Mischung aus Mais und Bohnen. Luo würden das eher als Snack bezeichnen, nicht als Mahlzeit. Das isst man nicht mit einer Gesellschaft am Tisch, sondern alleine, jederzeit, warm oder kalt. Weil Kikuyu das Gericht aber als richtiges Essen verstehen, werden sie von Luo gerne mal als Barbaren und Bohnenfresser bezeichneten, die nicht einmal wissen, was richtiges Essen ist. Strenggenommen ist das ein tiefschürfender Vorwurf, der bis auf die Ebene sozialer Strukturen reicht. Denn ohne gemeinsame Mahlzeit seien sie wie Tiere, die essen, was auf dem Weg an ihnen vorbei kommt.

Dann ist Ugali also ein Gericht, das sowohl zur Identifikation, als auch zur Abgrenzung dient. Sie haben anfangs gesagt, dass es zu Ugali immer ein Dek, eine Beilage, gibt. Was wäre denn so ein typisches Dek?

Sukumawiki findet man eigentlich immer und über das ganze Land verbreitet. Das kriegt man in jedem „Hoteli“, das sind so kleine Imbissbuden, und es wird auch Zuhause zubereitet.

Was ist Sukumawiki?

Das sind Kohlblätter, die gewaschen, übereinander gelegt, eingerollt und dann geschnitten werden. Die dünnen Streifen werden dann zusammen mit Tomaten und Zwiebeln in Pflanzenöl angebraten. Sukumawiki ist übrigens das erste wirkliche Fertigprodukt, das mir im ländlichen Kenia begegnet ist. Sie müssen sich vorstellen, in einem Gebiet, in dem die meisten Haushalte keinen Strom haben, sind die Kühlmöglichkeiten begrenzt. Da gibt es wenig Lebensmittel, die schon irgendwie vorbereitet sind. Aber seit nicht allzu langer Zeit, kann man geschnittene Sukumawiki-Blätter abgepackt auf dem Markt kaufen. Da sitzen dann Frauen, die die Blätter gekonnt ohne Schneidebrett klein schneiden, in Plastiktüten stopfen und dann verkaufen.

Aktuell untersuchen sie die Esskultur in West-Kanada. Wie sind Ihre Erfahrungen bisher im Vergleich zu Kenia?

Aufgrund der Geschichte Britisch-Kolumbiens und der anhaltenden gesellschafts-politischen Ungerechtigkeiten mit denen die indigene Bevölkerung zu kämpfen hat, ist man als Ethnologe stets mit einer gewissen Skepsis konfrontiert. In Kenia ist das anders, dort kann man an keinem Haus vorbei laufen, ohne dass man reingezerrt und zum Essen eingeladen wird.

Sebastian Schellhaas ist Food-Ethnologe und stellvertretender Sprecher der AG kulinarische Ethnologie. Für Feldstudien war er 2009 in Kenia und hat dort bei den Luo gelebt und deren Essgewohnheiten erforscht. In seinem Buch „Die Welt im Löffel“ gibt es ein Kapitel zu den Luo und ein Rezept für Ugali und Sukumawiki.